Data Mahkamah Agung menunjukkan lonjakan angka perceraian selama masa pandemi lebih banyak disebabkan oleh pergeseran waktu mengajukan permohonan cerai, daripada disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti ekonomi yang memburuk.

Nur Djannah Syaf, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI menjelaskan lonjakan angka perceraian itu karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“PSBB mulai pada bulan Maret sampai April, karena kebijakan PSBB ini membatasi masyarakat datang ke pengadilan. Sebagian besar masyarakat menahan diri untuk tidak keluar rumah termasuk mendaftarkan perkaranya ke pengadilan,” kata Nur Djannah dalam diskusi daring Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Selasa (8/9) sore.

Diskusi digelar untuk membahas pemberitaan media seputar angka perceraian, yang dinilai kurang memperhatikan data secara nasional.

Sejumlah media memberitakan pandemi virus corona (Covid-19) menyebabkan angka perceraian naik tajam. Penyebabnya, diduga karena perekonomian yang memburuk mengakibatkan banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan dan buntutnya membuat tuntutan cerai dari istri meningkat.

PSBB Longgar, Cerai Naik

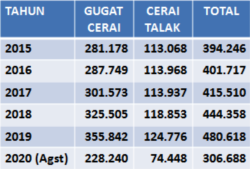

Nur Djannah menyebutkan, angka perceraian di Indonesia selalu naik dalam lima tahun terakhir. Angka perceraian pada 2019 mencapai 480.618 kasus, atau naik hampir 20% dari angka perceraian 2016, yaitu 401.717. Pada 2020 ini, dari Januari-Agustus tercatat 306.688 perceraian di Indonesia.

Melihat angkanya, Nur Djannah memastikan bahwa tidak ada lonjakan berarti pada tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.

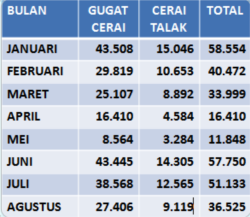

Namun, jika dilihat data perbulan, Nur Djannah mengakui memang ada peningkatan sangat tajam jumlah perceraian pada bulan-bulan setelah pencabutan PSBB dibandingkan dengan pada bulan-bulan penerapan PSBB.

Menurut data MA, angka perceraian anjlok menjadi 16.410 pada April dan 11.848 pada Mei, dari 33.999 kasus pada Maret sebelum penerapan PSBB di banyak daerah. Ketika PSBB dicabut pada Juni, angka perceraian melonjak menjadi 57.750 kasus, 51.133 pada Juli, dan 36.525 pada Agustus. Seperempat perceraian ini dilatarbelakangi masalah ekonomi.

“Pada bulan Mei pemerintah memberlakukan kebijakan new normal, dimana masyarakat boleh berinteraksi dengan masyarakat lainya, pada era new normal inilah terjadi peningkatan jumlah perkara sebagai akumulasi perkara yang tertunda pendaftarannya, ketika PSBB diberlakukan,” kata Nur Djannah.

Nur Djannah juga menambahkan, kehebohan juga terjadi karena masyarakat melihat antrean panjang di banyak pengadilan agama untuk pendaftaran cerai. Padahal yang terjadi, menurutnya, karena penerapan jaga jarak, warga yang bisa masuk ke kantor pengadilan dibatasi. Sisanya harus menunggu di halaman, sehingga terkesan terjadi lonjakan pengajuan cerai.

Meski begitu, Nur Djannah mengakui di beberapa kota, peningkatan memang terjadi. Ketika melakukan inspeksi mendadak di Indramayu, Nur Djannah menemukan data ada 100 perceraian setiap hari di kabupaten tersebut. Angka itu, sangat memprihatinkan. Daerah dengan angka perceraian tinggi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Gugat Cerai Lebih Tinggi

Kepala BP4, Nasaruddin Umar mengaku prihatin dengan apa yang terjadi. Pandemi bisa jadi memang mendorong kenaikan jumlah perceraian di berbagai wilayah. Sebaliknya, perceraian yang terjadi selama pandemi sebenarnya juga meningkatkan risiko penularan. Dampak pandemi yang sebelumnya bisa dihadapi bersama oleh keluarga secara utuh harus ditanggulangi sendiri setelah perpisahan.

Gugatan perceraian dari istri mencapai 73,25 persen dari total 444,358 kasus perceraian pada 2018. Pada 2019, proporsi gugat cerai istri meningkat menjadi 74,04 persen dari 480.618 perceraian. Tahun ini, gugat cerai istri mencapai 228.240 atau 74,42 persen dari 306.688 perceraian dari Januari- Agustus.

“Kenapa makin hari, makin kesini, semakin banyak istri yang menceraikan suami. Kalau kita lihat era tahun 60-an, 90 persen perceraian di pengadilan itu adalah suami yang menceraikan istri. Sekarang 75 persen perceraian dilakukan oleh istri,” kata Umar.

Merunut sejarahnya, lanjut Umar, fenomena gugat cerai mulai naik sekitar 1975. Dia menduga ini terkait dengan pemberdayaan perempuan, dan kemunculan setidaknya tujuh undang-undang di awal masa Orde Baru. Salah satu tonggaknya adalah UU No 1 Tahun 1974 yang memperkuat posisi perempuan. Sebelum UU itu lahir, poligami bebas dilakukan di Indonesia. Ditambah lagi dengan keluarga PP No 10 Tahun 1974 yang melarang pegawai negeri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beristri lebih dari satu.

“Ibu Tien Soeharto pada waktu itu sangat terkenal sebagai pahlawan PP 10 pada waktu itu. Tidak boleh ada pegawai negeri dan BUMN yang poligami. Kalau ada itu ancamannya dipecat,” kata Umar.

Berbicara dalam forum yang sama, Zahrotun Nihayah dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nihayah membagikan pengalamannya dalam dua posisi berbeda yang pernah dijalani, yaitu mediator pasangan yang akan bercerai dan konselor. Dia menemukan fakta, keberhasilan mediator jauh lebih kecil.

“Peluang untuk islah jauh lebih besar karena preventif. Jauh lebih berhasil daripada yang sudah masuk ke pengadilan, itu secara proses sudah bulat, sudah niat dan sudah melalui pertimbangan-pertimbangan sehingga sulit dimediasi lagi, ketika sudah mendaftarkan gugatan cerai atau talak ke pengadilan,” ujar Nihayah.

Karena itulah, Nihayah merekomendasikan peran penting BP4, sebagai lembaga nasional penasehat perkawinan, untuk menjalankan fungsi preventif. Konsultasi dan nasehat seharusnya diberikan jauh sebelum pasangan datang ke pengadilan. [ns/ft]