Seorang politisi bertemu VOA di sebuah warung makan di Yogyakarta. Dia bercerita tentang permintaan kawan-kawannya satu partai, agar dia bersiap dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Waktu dua tahun terasa singkat untuk persiapan. Namun, sepanjang mengupas kisahnya, perhatiannya lebih banyak terkonsentrasi pada satu hal yaitu uang.

“Saya masih pikir-pikir, karena terus terang enggak punya uang. Kalau keterpilihan, minimal di separuh wilayah pemilihan, saya berani bertaruh akan menang,” ujar pria yang meminta nama dan partainya dirahasiakan.

Dalam kesempatan berbeda, seorang mantan ketua tim sukses calon bupati berbagi pengalaman kepada VOA. Calon yang diusungnya dalam Pilkada lalu kalah, karena ada kekurangan uang. Dari coretan catatan yang dia tulis, dana yang habis untuk Pilkada mencapai lebih dari Rp 9 miliar. Dari jumlah itu, menurutnya, sekitar Rp 5 miliar dipakai untuk membeli suara pemilih. Harganya antara Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu satu suara tergantung lokasi. Suara di pelosok pedesaan lebih murah dibandingkan dengan di kawasan kota dan sekitarnya.

Sisa anggaran Rp 4 miliar, dipakai untuk dana bantuan bagi kelompok masyarakat mulai dari grup kesenian sampai klub olahraga, pertemuan pemilih, honor tim sukses terutama saksi di TPS, hingga kampanye. “Seluruh biaya ditanggung calon, karena tidak ada sumbangan sama sekali. Itu saja kalah karena suara yang dibeli kurang. Kalau ada uang, dan bisa beli suara lagi, kemungkinan besar kami menang,” kata pria yang minta tidak disebutkan namanya.

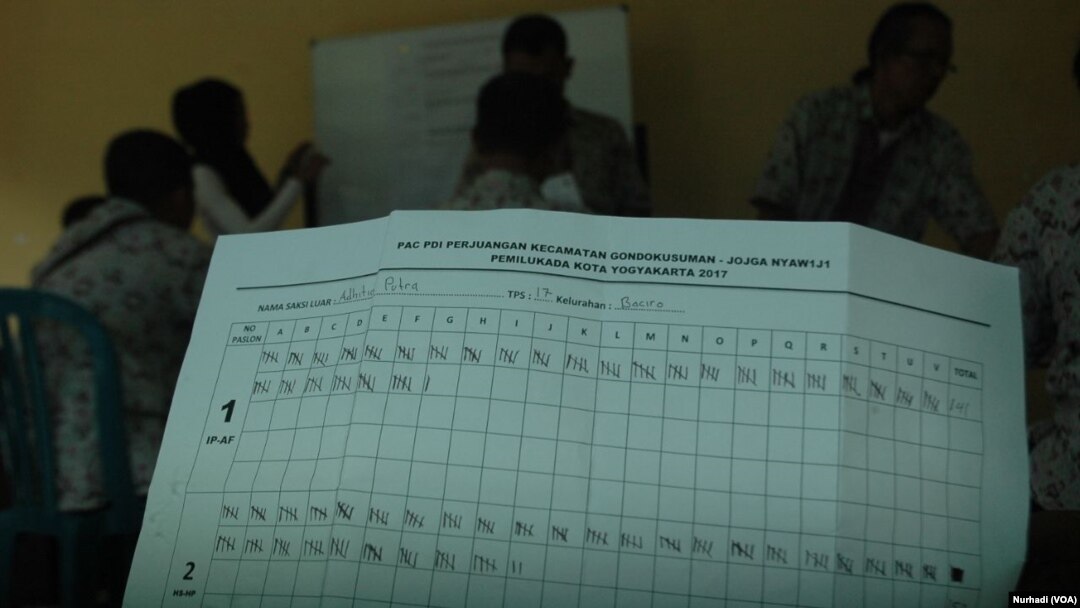

Kertas perhitungan suara milik kontestan dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. (Foto: VOA/Nurhadi)

Karena suara yang harus dibeli, biaya pencalonan seseorang menjadi tinggi. Partai yang keuangannya terbatas, membebankan itu kepada calon yang didukung. Sementara di negara dengan sistem demokrasi maju pemilih menyumbang kandidat, di Indonesia justru berlaku sebaliknya.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Dr Hempri Suyatna menyebut ini sebagai lingkaran setan. Masyarakat menjual suara, dan politisi membelinya. Menjadi lingkaran setan karena tidak diketahui bagaimana mulanya dan belum ada resep jitu untuk mengakhirinya. “Sejak dulu, dalam pemilihan kepala desa, praktek semacam ini sudah ada. Karena itu, sebenarnya faktor masyarakat pemilih juga menentukan,” kata Hempri.

Hempri menyebut fenomena ini kian parah karena tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada politisi, baik itu dalam pemilihan calon legislatif maupun kepala daerah. Masyarakat yakin, bahwa politisi akan melupakan mereka setelah menjadi anggota dewan atau kepala daerah. Karena itu, satu-satunya kesempatan untuk memanfaatkan posisi mereka sebagai pemilik suara, adalah dengan meminta imbalan uang secara langsung.

“Perilaku pragmatis dari pemilih itu dipengaruhi oleh perilaku partai politik dan mereka yang mencalonkan diri. Jadi, kadangkala di level bawah, masyarakat itu punya pedoman NPWP, nomor piro wani piro (nomor berapa calonnya, berani bayar berapa). Kadangkala, masyarakat memang memanfaatkan momentum ini untuk mencari duit, karena pengalaman selama ini politisi kalau sudah jadi terus lupa kepada rakyat. Ada pula anggota dewan yang korupsi dengan alasan banyak proposal dana yang diajukan padanya. Artinya, kalau mau menyelesaikan ini tidak hanya dari sisi partai politik, tetapi juga masyarakat yang berperilaku pragmatis itu,” jelas Hempri.

Hempri menggarisbawahi minimnya upaya penindakan hukum yang dilakukan. Seingatnya, belum pernah ada calon legislatif maupun kepala daerah yang didiskualifikasi karena politik uang. Dia merekomendasikan penguatan peran Badan Pengawas Pemilu agar bisa langsung memberi sanksi tegas dan maksimal.

Seorang mantan calon legislatif yang meminta dipanggil Sudarwo, kepada VOA bahkan membuat istilah bahwa dirinya dipalak konstituen atau pemilih. Pemilih tidak malu-malu untuk menukar suara mereka secara berkelompok. Kepada Sudarwo, pada masa kampanye, kelompok pemilih ini ada yang meminta tenda, genset hingga traktor. Dia menduga permintaan secara berkelompok ini dilakukan karena pemilih ingin bertindak lebih “sopan” kepada dirinya.

Namun, tidak semua pembelian suara itu menuai hasil. Sudarwo gagal duduk di parlemen. “Ada juga teman satu partai saya yang mengambil paksa kembali tenda yang sudah disumbangkan. Gara-gara di wilayah yang sudah disumbang tenda itu, perolehan suaranya kecil,” kata Sudarwo sambil tertawa.

Faturrohman, tim sukses calon legislatif dan juga calon kepala daerah Yogyakarta mengakui, membeli suara tidak selalu memberikan hasil. Karena itu, ketika mendampingi calon legislatif di Yogya, dia mengaku melakukan pendekatan yang berbeda. Masyarakat yang lebih terdidik, kata Faturrohman, bisa diajak berdiskusi mengenai risiko besar di balik uang politik.

“Kami melakukannya dengan cara memperkenalkan diri dengan metode micro campaign, jadi ada pertemuan yang rutin, dari rumah ke rumah, berdialog intens dengan masyarakat, tentunya dengan menyampaikan program dan janji politik. Lalu juga edukasi dan transparansi soal berapa sebenarnya gaji seorang anggota dewan. Dan ketika pemilih diajak berpikir rasional seperti itu, diajak berhitung bersama, timbul kepercayaan terhadap calon model begini ini,” papar Faturrohman.

Diakuinya, praktik jual beli suara sampai saat ini masih ada. Hanya bisa ditekan dengan membangun kepercayaan pemilih kepada politisi. Kepada anggota dewan yang dia dampingi, Faturrohman menekankan perlunya membuat janji politik yang rasional dan benar-benar memenuhinya setelah terpilih.

Your browser doesn’t support HTML5

Bisnis Suara dan Mahalnya Ongkos Politik

“Kami sampaikan ke pemilih bahwa jika tidak menjual suara, mereka bisa berperan lebih besar dengan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan di pemerintahan melalui DPRD. Kami menggelar pertemuan rutin untuk mendengar aspirasi. Kuncinya memang kepercayaan, jangan mengecewakan pemilih,” tambah Faturrohman.

Politics and Government Research Center, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pernah melakukan penelitian tahun 2013-2014 untuk melihat relasi politik uang yang melahirkan praktik patronase dan klientelisme. Patronase diartikan sebagai bentuk distribusi materi atau keuntungan politik politisi kepada pemilih, dan klientelisme adalah karakter relasi antara politisi dan pemilih.

Dalam buku hasil penelitian oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati ini dicatat, setidaknya ada empat model praktik politik uang. Keempatnya adalah dana aspirasi dan pengerahan proyek pemerintah terhadap geografi maupun segmen konstituen tertentu (pork barrel), aksi jual-beli suara (vote buying), aksi dagang suara (vote trading), dan pemberian bantuan kepada kelompok sosial tertentu (club goods). [ns/uh]